J’ai développé une relation particulière avec la fiction. Je l’aime indéfinie, aux contours insaisissables. Et cette relation que j’ai développée, un peu à mon insu, tend à redéfinir celle que j’ai avec la poésie.

Mais avant de poursuivre, je sens qu’il est ici préférable que je fasse une distinction entre « fiction » et « histoire ». Une histoire, on la raconte. Elle est constituée d’une ou de plusieurs situations et d’une série d’actions se déroulant selon un ordre linéaire (quoique pas forcément chronologique). La fiction est un univers parallèle qui existe dans le virtuel d’un imaginaire, qu’il soit individuel ou collectif. Tel l’imaginaire (qui la déborde), la fiction est un vivier de possibles. Elle possède sa propre écologie, son univers de référence avec ses habitants, leurs milieux, etc. On peut y puiser des histoires, des personnages, des situations… et ce, dans n’importe quelle direction (non-linéaire, donc).

La fiction est l’une de ces inventions qui ont le potentiel de nous sortir de soi — écrivain et lecteur — et de tenter une expérience humaine plus large. Car les fictions ne sont pas des ilots isolés, elles se touchent, se contaminent et plongent leurs racines jusqu’à l’origine même du langage.

Ainsi, une fiction n’a pas à être dévoilée entièrement dans une histoire ou, plus largement, un récit. La fiction a une part enfouie et c’est précisément cette part qui m’attache à elle. Peut-être parce qu’il me semble que c’est là que réside également l’intérêt (et l’importance) de la poésie. Ici, je ne parle pas tant de l’inconscient du poète que de ces trouées du texte dans lesquelles le lecteur est invité à projeter son propre bagage d’expériences.

La poésie est un genre plus troué que les autres.

Pour moi, le temps et la pratique de la poésie l’ont lentement (mais sûrement) désacralisée. Conséquemment, la figure du poète est tout aussi sûrement descendue de son piédestal. Se dépouillant de « couches » de définition, la poésie m’est simplement devenue le plus grand espace de liberté en matière de création littéraire. Liberté de formes et de genres, bien sûr, mais un aspect formel demeure tout de même : la poésie est l’art du fragment, de la parcelle, du morceau. Morcelée, elle étend des archipels de sens que le lecteur doit recomposer. C’est cet aspect formel qui rend la poésie — même expérimentale, même en prose — reconnaissable parmi les autres genres littéraires.

Bien sûr, j’expose ici une façon parmi d’autres de concevoir la poésie. Pour moi, il n’est plus question depuis longtemps de recueil de poèmes, mais bien de récit poétique. Même dans La chute était lente, interminable puis terminée (Peuplade, 2008) et plus encore dans Mélanie (Hexagone, 2013), mon petit dernier. Je travaille les différents poèmes du livre afin qu’ils soient comme des points à relier par le lecteur.

Il ne s’agit pas d’un jeu, mais d’une entreprise de communication fondamentale que j’essaie d’établir avec le lecteur, et ce, dans la mesure du possible, dans les deux sens. Bien sûr, le lecteur ne me répond pas, il répond au texte et ce faisant — le lisant —, il le coécrit presque.

Ce que j’essaie de décrire ici n’est pas spécifique à ma pratique, mais à une poésie que j’aime et estime et à laquelle j’essaie d’apporter ma pierre.

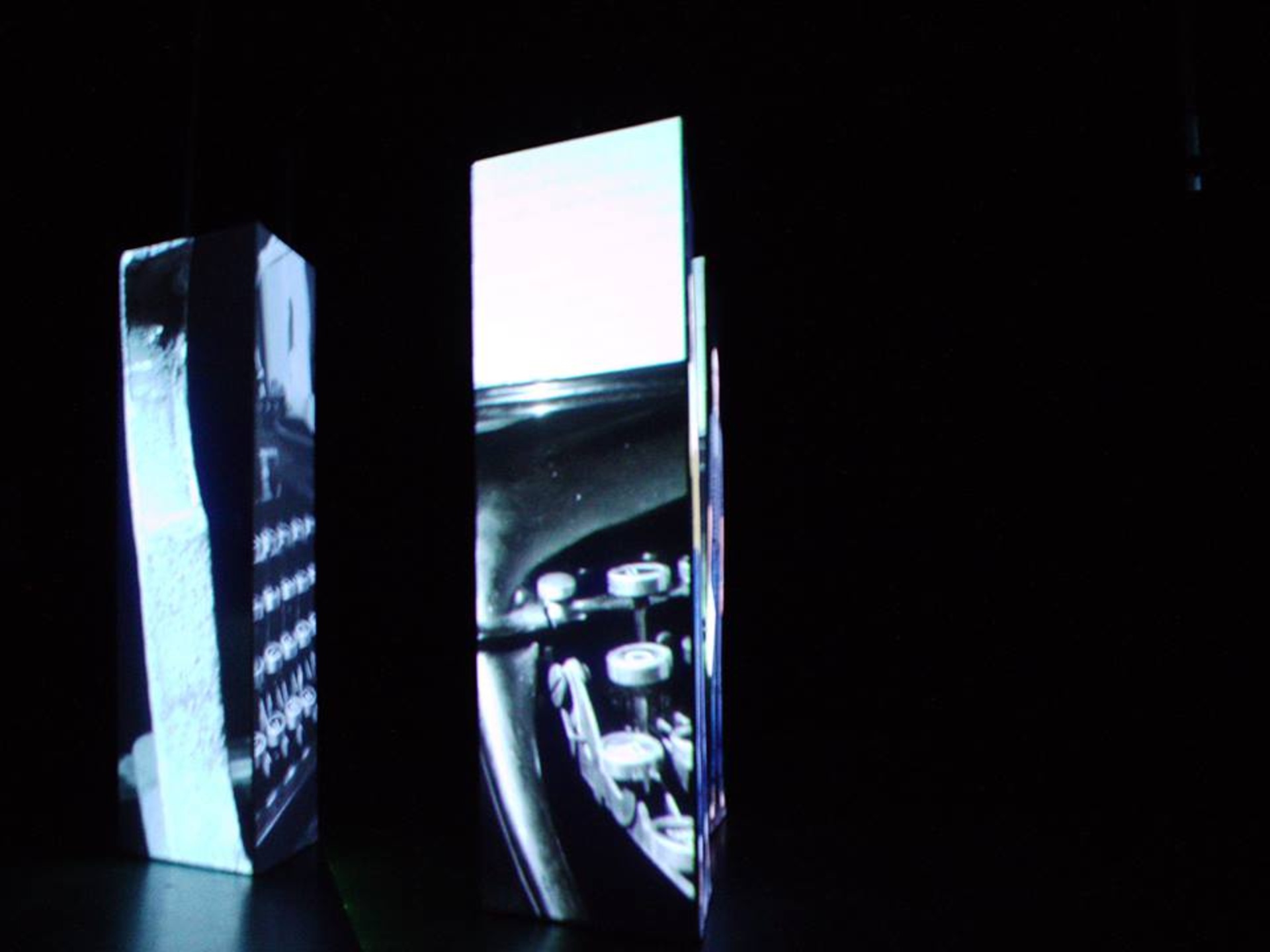

Ce sens que le lecteur insuffle au poème, il peut être musical, sensoriel ou affectif. Par l’écriture, j’explore bien évidemment ces avenues fondatrices du genre. Ceci dit, l’expérimentation m’amène également à utiliser ces « trous » dont j’ai parlé pour ouvrir des fenêtres sur une fiction plus large que ce que le texte donne à lire. Comme une image de cinéma : la fiction la déborde toujours pour envahir le hors-champ. Chaque fois qu’un personnage regarde au loin, chaque fois qu’un gros plan détaille l’horreur ou la fascination d’un regard, le spectateur doit projeter ce qui crée cette émotion, imaginer cette image. Ainsi, j’aime que mes poèmes aient un hors-champ évocateur et quasi infini (mais pas indéfini).

En outre, la fiction m’aide à déplacer le sujet de ma poésie. Il ne s’agit plus de moi — ni même « du poète » (qui est nécessairement un autre) — mais, en définitive, du texte et de ce qu’il met en place.

Dans mon dernier livre de poésie, Mélanie, j’ai travaillé à partir de la fiction d’une autre — celle de Nicole Brossard et de son Désert mauve. Le point de départ de ce texte était une autre suite de poèmes, Fade out, laquelle prenait appui sur un épisode de ma biographie personnelle :

Ce texte commence au milieu.

Il part du point final d’un autre texte, Fade out, qui n’est pas reproduit ici. Le point de départ de cet autre texte, appartenant aussi au genre poésie,

est une photo. Point de départ : une photo.

Mélanie, p. 11

Si je quitte maintenant la femme de la photographie – avec qui j’ai vécu – et que j’essaie de saisir les contours d’un personnage de fiction – disons Mélanie, du Désert mauve de Nicole Brossard –, quelle serait pour moi la différence? L’une existe-t-elle plus que l’autre?

Il y a une différence, pour moi, entre image et image mentale. Pour le lecteur, il n’y en a pas. Ou alors...

Mélanie, p. 13

Ainsi, ce livre, Mélanie, a fait office de pont entre l’utilisation d’un sujet autobiographique et celui d’un sujet fictionnel. Et c’est ma relation de lecteur — elle aussi personnelle — au roman Le désert mauve qui fut le liant entre ces poèmes oscillant entre prose, journal et vers.

Dans mon dernier projet de poésie, j’ai eu envie de construire un nouvel objet poétique, mais basé sur une fiction qui serait mienne.

J’ai donc créé un tout petit nœud de fiction autour d’un personnage de jeune fille, de sa relation à sa mère et d’un « événement ». C’est ce dernier élément, « l’événement », qui est venu en premier. Pas la jeune fille. Elle est venue en second. La première image, celle qui a démarré l’idée du texte, est celle d’une vague, mais solide. C’est ça qui est venu en premier. Cette vague, puis une foule assemblée dans l’expectative et, parmi elle, la jeune fille.

Cette première image de la vague m’est venue d’un roman que j’ai lu il y a plus de dix ans. La montagne de l’âme de Gao Xingjian. Plus précisément du chapitre 23. Une femme et un homme discutent après que celui-ci eut fait un mauvais rêve. Elle lui dit que, juste avant de s’éveiller, son pouls s’est accéléré. Il lui répond qu’il a vu très distinctement la surface noire et lisse de l’océan se lever, se hisser jusqu’à devenir un mur dont la masse colossale se mouvait sans bruit, de manière égale et recouvrant tout, jusqu’à l’horizon. Il dit que, sur le coup, il en a ressenti comme une inquiétude. Elle dit qu’il était couché contre ses seins et que c’est sa respiration à elle qui le soulevait. Il dit que non, que c’était l’océan.

Bref, ce petit nœud de fiction composé de personnages, d’une situation et de relations tissées entre les personnages. Un tableau simple, mais des relations complexes. Une fiction qui déborde le cadre du récit. En détournant les codes de la poésie, mais en collant à sa forme (ou, surtout, en puisant à sa liberté de forme!), j’explorerai différentes manières d’ouvrir des fenêtres qui, chacune, donne à voir une portion de cette fiction. Cela, bien entendu, toujours selon un point de vue différent.

J’ai imaginé cinq modes qui sont autant de regards différents portés sur le même nœud de fiction :

- récit : à la première et à la troisième personne, récit du moment de l’événement avec flashbacks vers le passé récent avec la mère. Écriture faite d’un mélange de vers et de prose poétique.

- poèmes : une série de poèmes « écrits » par le jeune fille avant l’événement.

- photos de la mère : une série de description de photos provenant de l’album de famille de la mère. Une façon de remonter aux origines de la jeune fille.

- dialogues (conversation) : deux entités narratives discutent et commentent objectivement le récit de la jeune fille. L’un d’eux serait l’auteur du récit (pas moi), l’autre serait une sorte de lecteur par-dessus son épaule.

- focalisation : pendant l’événement, la jeune fille rencontrera le jeune homme. Je compte lui passer le flambeau de la narration pour une portion du texte.

La structure n’est pas en cinq parties, c’est-à-dire que ces cinq modes n’imposent pas une structure au projet. Il s’agit plutôt de pistes que j’explore.

Pourquoi une jeune fille?

Peut-être parce qu’il s’agit d’un temps où les possibles débordent largement les déterminismes et que cette euphorie d’un horizon illimité — ininterrompu — est supportée par une réserve quasi égale d’énergie, celle, bien entendu, de la jeunesse. Mais il y a plus. L’image de la jeune fille est depuis longtemps porteuse d’une fragilité paradoxale. La jeune fille possède une force qu’elle doit développer à cause justement de sa vulnérabilité. Le jeune homme est plus déstabilisé, moins assuré. Plus maladroit aussi. La jeune fille se sait guettée, elle connaît ce poids immémorial (et injuste) du désir violent et de la fertilité.

Pour ce projet, j’ai donc choisi la figure de la jeune fille et de creuser le filon de la relation mère-fille tout en brassant un peu le cadre de ce tableau en y ajoutant un événement extérieur violent. Peut-être l’apocalypse.